L’Objectif en coulisses - Photographies de Robert Baronet

Photographier l’envers du musée… ou mettre en scène ses coulisses ?

Deux expositions à l’Office culturel d’Arras du 6 au 15 février 2013 et à la galerie de Prestige de la faculté Jean Perrin de Lens, du 7 mars au 21 mars 2013, sous l’égide de l’association L’Art de muser.

| Des salles de musées aux réserves… Bien des photographes ont déjà exploré le musée « tel qu’on ne l’a jamais vu ». Rejouant là le processus inhérent à leur pratique, ils révèlent les lieux et travaillent en négatif. Ainsi du musée comme décor dans les mises en scène de David LaChapelle (Déluge, 2007), qui investit les toiles académiques vues au musée, notamment celles qui représentent des scènes bibliques ou mythologiques. Le décor devenu kitsch sert la dénonciation/fascination d’une société décadente, à vau l’eau. La photographie-tableau est donnée comme lieu de citations et de références. Lorsque Jeff Wall montre des restaurateurs de tableau (Restauration, 1993), la peinture hante son panorama à 180° tout comme le plateau de tournage, le chantier, voire l’atelier collectif. Thomas Struth, photographe bien connu des visiteurs au musée, prit aussi quelques clichés des métiers invisibles, tel celui des restaurateurs de tableaux, à Naples. Enfin, les clichés en noir et blanc de Gérard Rondeau (Hors cadre, 2005) révèlent la fragilité des œuvres emballées/déballées pour leur mise en exposition dans les salles dédiées du Louvre. Quelle est donc la hantise des « tableaux photographiques » de ce nouveau photographe, Robert Baronet, visiteur privilégié de treize réserves de musées en Nord-Pas-de-Calais qu’expose l’Office culturel d’Arras puis la galerie de Prestige de la faculté Jean Perrin de Lens, sous l’égide de l’association L’Art de muser ? Quelle est la singularité de sa démarche, outre l’absence de présence humaine autre que figurée, autre que la sienne derrière l’appareil ? |

||

|

« Tableaux photographiques » Nul doute que la mise en scène photographique a ses détracteurs, de Baudelaire (devant les modèles vivants sur fond de toiles peintes) à la pensée commune du XXème siècle qui condamne la manipulation de la réalité. Or on sait bien que Le Baiser de l’Hôtel de ville de Doisneau tout comme L’enfant à la baguette de pain de Willy Ronis ne furent pas dénués de mise en scène. Ces exemples concernent un certain type de photographies dans la tradition de l’instant décisif ou de la prise sur le vif, quand la pratique de Robert Baronet s’apparente plutôt à un travail posé qui prend son temps dans un espace en coulisses, ici la réserve, et dans une série précédente l’usine. Composition des lignes et des couleurs jouant des effets de symétrie/dissymétrie, la réserve du musée devient son studio, aussi n’hésite-t-il pas à déplacer, parfois, plus ou moins, une sculpture ou autre… Et notre « parfois » précise que l’activité est dépourvue de tout caractère systématique, que le déplacement se fait ou non. Et s’il déplace, jamais il ne recouvre, ne voile. Les jeux de drapé, de transparence sont déjà là. Le visiteur sait donc que la réserve est un lieu de manipulations renouvelées... qu’une œuvre « sort des réserves » ou que la main de ce photographe québécois dispose… |

|

Dire que la réserve devient un studio n’est pas dire qu’il y déplace son studio : il utilise les moyens du lieu, n’y invite aucun dispositif de lumière ou objet du dehors. Cette modalité d’intervention in situ s’éloigne ainsi des « tableaux photographiques » de l’histoire de la photographie populaire du début du XXème siècle. |

|

|

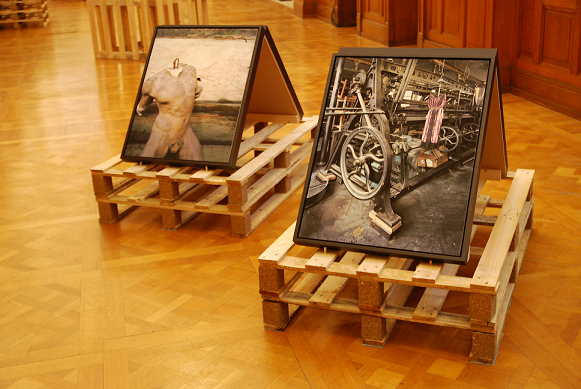

| Les structures déclinent le désir d’entre-deux, dans l’esprit de Robert Baronet qui, souvent, présente sur son site ses photographies deux par deux, en dialogue. http://www.robertbaronet.com/portfolio.php?collection=lieux&diapo=1 Si la réserve semble l’espace de l’oublié, la mise en chantier scénographiée est plus ambiguë pour ce qu’elle participe bien d’une mémoire de notre présent. Elle ne mime pas la réserve, elle questionne le transitoire, ainsi de cette forme-sens du lieu de l’exposition : un couloir, fut-il une galerie de Prestige reste un espace de passage, de circulation. Plus subtile encore, elle joue de l’entre-deux des beaux-arts, photographie et peinture, par la simple inclinaison des supports qui correspond à celle qu’impose le chevalet. L’usage d’un chevalet eut été grossier, le seul jeu des inclinaisons, des lumières et des matières bois suffit. Alors le visiteur regarde les « tableaux photographiques » et se laisse accrocher par les appels pluriels de punctum, « petit trou, petite tache, petite coupure »… ce qui le point : pour elles un rouge à l’œuvre, pour d’autres une déchirure de la toile…, une lumière… |

||

|

Tableaux photographiques, palettes, réserves… Que ce soit dans ses travaux précédents (dans des usines désaffectées, des lieux de travail, des ateliers d’artistes) ou que ce soit ici dans des réserves muséales, un rêve de peinture (que renforcent les modalités techniques du tirage), un faisceau de citations formelles hantent le travail de ce photographe. Alors ces objets qui semblaient oubliés deviennent résurgences, cette autre face nécessaire à la dialectique de toute mémoire. La référence des conceptrices à Judith et Holopherne peut étonner pour ce qu’elle suppose d’une relation charnelle entre amants, comme dans le récit du chroniqueur byzantin Jean Malalas, bien moins connue que la représentation morale édifiante d’une Judith qui échappe au désir de son ennemi. Elles invitent ainsi une fantaisie malicieuse, en écho à celle de l’artiste. Robert Baronet visite et revisite ; les lieux sont-ils jamais désaffectés de nos mémoires et de nos rêves ? C’est à ce rêve que nous convie le parti-pris des conceptrices, au gré d’une liberté associative.

Isabelle Roussel-Gillet - 7 mars 2013 |